2025/10/29

ある編集者のつぶやき #44 境界が消えるとき――ツキノワグマはどんな時に人を襲うのか? そしてなぜ街に降りてくる?

山の静けさが破られる瞬間がある。

ふと背後から届く重い息づかい――ツキノワグマ(以下、熊)との「遭遇」は、たいていそんなふうに始まる。

熊研究家・米田一彦。1948年、青森・十和田生まれ。秋田県庁の自然保護課を経てフリーの研究者になり、半世紀を熊とともに生きてきた。

調べた襲撃記録は2000件を超え、自身も8度襲われたという。

著書『熊が人を襲うとき』(つり人社)は、ただの恐怖譚ではなく、熊という生物を理屈で冷静に描いた現場記録である。

米田によれば、熊が人を襲うのは決して「突然」ではない。

春、雪解けとともに冬眠明けの熊は飢え、動くものすべてに敏感になる。初夏にはタケノコやミズ(ウワバミソウ)を求めて低山に下り、山菜採りをする人間と行動圏が重なる。

視界の悪い藪の中で、不意の至近遭遇――そのとき、熊は逃げるか、襲うかをほんの一瞬で決める。母グマなら、ためらわない。

興味深いのは、襲撃の「最初の一撃」が必ず横薙ぎの前脚打撃である点だ。

体重100キロを超える熊が、人間の頭部や肩口を、鋭い爪で薙ぐ。多くの被害者がその一撃で倒れ、致命傷を負う。

米田は言う。

「熊は噛みつく前に、まず“叩く”。それが敵意の確認でもあり、警告でもある」。

熊は元来、臆病で、同時に理性的でもある。立ち上がって威嚇するのは、相手を見極めている証拠であって、必ずしも襲う合図ではない。

ここで声を出せば、熊は退く。

だが沈黙や逃走は最悪だ。背を向ける動きは特に「追撃のスイッチ」になる。

米田は「逃げるな。立木を盾に、斜めに下がれ」と繰り返す。

秋になると、熊は木の実を求めて広範囲を動く。問題はここからだ。

かつて人が手を入れていた里山は今、放置され、柿の木や栗の木が残っている。そこは山と人里をつなぐ「中間地帯」となり、熊にとって安全に移動できる回廊となった。

こうして山と街の境界は、もはや消え去った。

そして木の実が大凶作の今年、熊はその回廊を伝って集落を越え、河川敷を歩き、ついには市街地へと現れるようになった。

2017年の刊行から8年。米田なら、この異常な状況をどう評するだろう。

一度会ってじっくりと聞いてみたいものだ。

プロフィール

![]()

ある編集者

大学卒業後、大手出版社に勤務。

子供の頃から漫画が大好きだったが、いざ大人になると小説の編集にかかわり、多くの作品を世に送り出すことに。

ここでは思ったことを率直につぶやいてみたい。

あわせて読みたい

-

2024/02/18

「犬の専門雑誌」と「猫の専門雑誌」、売れない理由と売れる理由

-

2024/01/20

ある編集者のつぶやき #1 隆慶一郎著『柳生非情剣』

-

2024/10/16

【人生で一番笑ったエッセイ】「経済学部への期待」の思いちがい

-

2024/02/04

ある編集者のつぶやき #4 紫式部と福井県の意外な関係性とは

-

2025/01/20

【毎日がエンタメ】フォロワー数

人気記事ランキング

-

2024/9/9

本来は7月の“September”が9月になったトホホな理由

-

2025/8/26

ネイティブは発音しづらい!? 大阪・関西万博のミャクミャク

-

2025/1/17

簡単1秒骨格診断!自分の鎖骨タイプは?骨格診断で着やせ見え

-

2024/11/7

ギラギラの姿に衝撃! 「世界が終るまでは…」のWANDSの今

-

2025/5/12

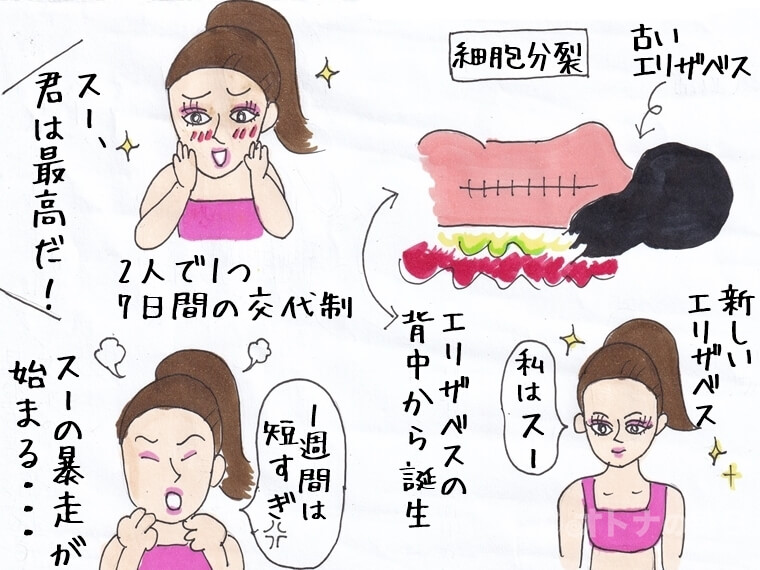

【毎日がエンタメ】コラム #11 映画『サブスタンス』

LINEで更新通知が届きます!

-390x292.jpg)